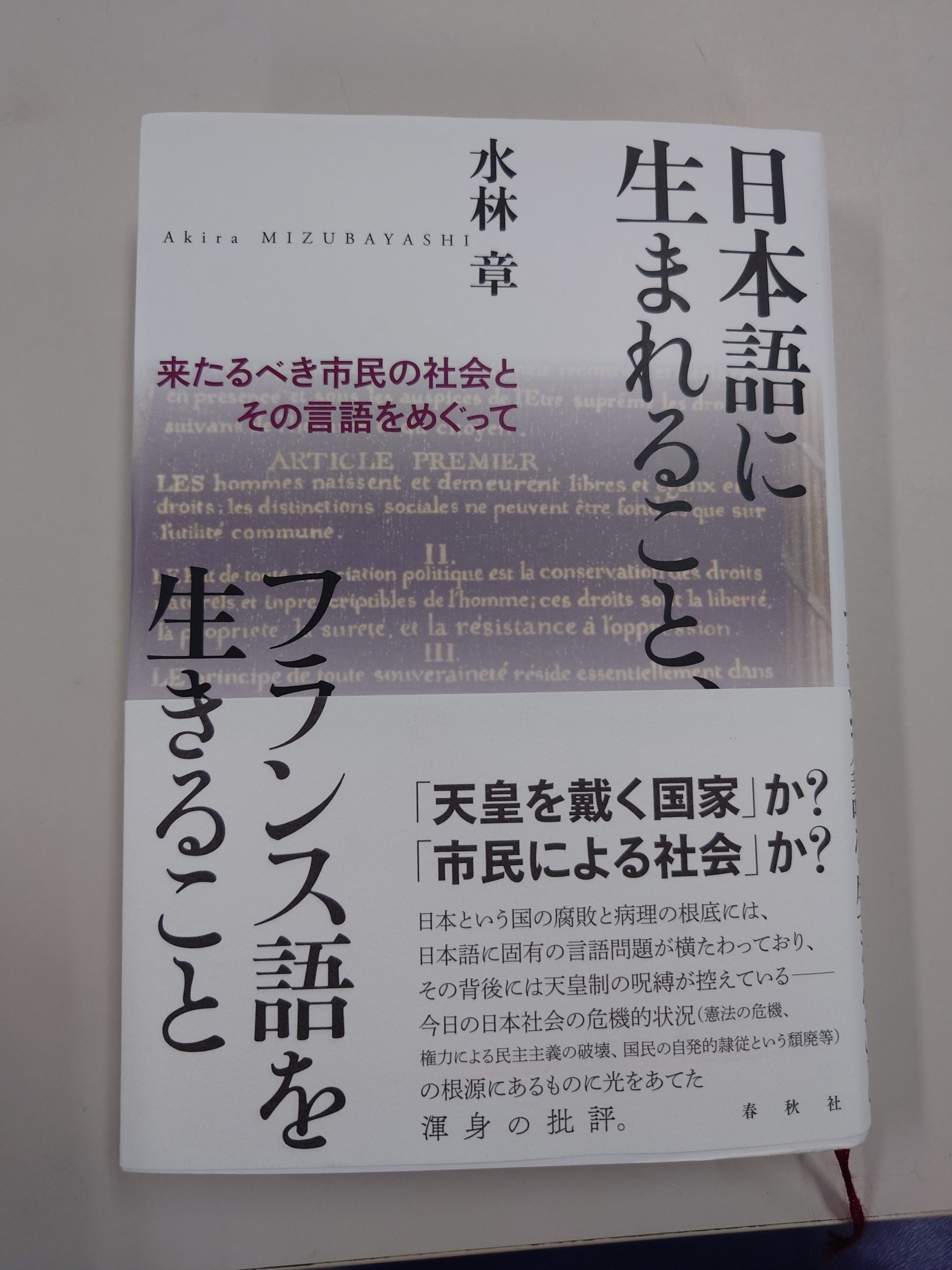

写真の水林章著「日本語に生まれること、フランス語を生きること」を読んだ。

本著は「第2次安倍政権以降顕著に現れ始めた日本の腐敗と頽廃を示す兆候(一言で言えば立憲主義の破壊)」にめちゃくちゃ怒っている著者水林章が、「おおむねみずからの課題を発見することよりも、学問のショーウインドウを目まぐるしく並べかえることの方に気をとられているらしく見え」る日本の言語学者達及び「日本の生活の実質を形成しているソシアビリテ(社会的結合関係)とその中核にある言語的交換の特殊性を無視」している様に(一部の例外を除いては)見える近代国家や市民社会、あるいは民主主義や基本的人権を対象とする諸学問に従事して来た日本の学者達への疑問・不満を表明した上で、そういう日本の政治状況を生み出している根本原因の一つとして「日本語の構造的特色それ自体」に光を当てるべく著した思索である。

その水林の思索を支える最も重要な参照点として本書中盤に提示されるのが「森有正の日本語論」である。

森有正は1911年に日本に生まれ6歳からフランス語を学び戦後フランスに移住し25年間フランスで生活しパリ大学東洋語学校で20年日本語を教えた哲学者・フランス文学者である。

以下、水林が依拠する森有正の日本語論のその概略を示す。

日本語の本源的特徴として「二人称的性格」がある。

以下森有正の言。「「これは時計です」というのは、私が時計ですということを言うわけです。と同時に「です」 の中に「あなた」が入っている。もし目の前に非常に偉い、白いひげの生えたおじいさんが来たら、「これは時計でございます」と無意識にいってしまう。それから前に弟とか息子がでてくると、「これは時計だ」と言うわけでしょう。(中略)それは私が言う場合に付けることばですから、 もちろん一人称的な性格を持っていると同時に、二人称の如何がそれに影響しているわけです。(中略)いわゆる敬語、不敬語の上下関係というものが日本語にはある。それは必ず一人称と二人称との間に分極して現れてくる。(中略) だから何か日本語でひとこと言った場合、必ずそこには自分と相手とが同時に意識されている。と同時に、自分も相手によって同じように意識されている。だから「私」と言った場合には、あくまで特定の「私」が話しかけている相手にとって相手の「あなた」になっているんだということ。(中略)私も実はあなたのあなたになって、ふたりとも「あなた」になってしまうわけです。それを私は日本語の二人称的性格と言います。ですから、私は日本語には根本的には一人称も三人称もないと思うんです。ほんとの主体性としての一人称、またほんとの客体性としての三人称、この二つが出てしまって、みんなそれが二人称の体系の中に入ってきている。」

この「一切の表現が究極的には二人称の体系に収斂する」様な特徴を森は日本語の「二人称的性格」と呼ぶ。

この点を森は「「我」と「汝」の関係が「我」 と 「汝」の対立としてではなく、「我」が「汝」の「汝」として存立する「汝ー汝」関係として立ち現れる」と言う「二項結合方式」とも表現している(例えば親と子を例に取ると、子の「我」は自らを「汝」である親の「汝」として経験しているということになる)。

そしてこの「「あなた」にとっての「あなた」として現れる「私」」と言う「二人称的性格」に起因する現象として、日本語における言語行為は「話者(私)と対話者(あなた)がどの様な社会的関係にあるのか」と言う社会的事実を抜きにしては(つまり一人称・二人称の選択(自分/相手を何と呼ぶか)及びそれに付随させる動詞や助詞の選択(する/やる/させて頂く、です/ます/だ/である等)無くしては)成立し得ず、純粋に論理学的な意味内容とは区別されるものとしての発話の形式(表現形式の作法)が、その言語行為が埋め込まれている具体的な状況・場面に甚だしく依存する(日本語における多種多様な一人称・二人称の使い分けとは対照的な英語におけるシンプルな一・二人称I/YOUや、Miss/Mrs.の様な話者の視点を離れた客観的な捉え方と比較されたい)。

いかなる言語も状況と無関係に使われる訳では無いから依存が全く無いと言う事はあり得ず程度問題であるとは言え、水林に言わせれば日本語における状況・発話場面への依存度はフランス語に比べると「途方もなく高い」。

つまり日本語とは「発話の場面と相手との人間関係によって様々に言葉を使い分ける言語」であり、「使用者が絶えず自分と相手との人間関係や発話の場面を計算しながら語彙や表現形式の選択を行っていかなければならない言語」なのである。

森は日本語について「文法的性格が絶無であるとは言えないがかなり稀薄」と言っているが、すなわち日本語とは「一般的な規則(文法)があって、それがあらゆる状況に超越しているのではなく、発話状況の特殊性・具体性に深く依存している」のだ。一般的な言葉の規則(文法)があらゆる場合に普遍的に通用するのでは無く寧ろ、個別具体的な発話状況と言う言語外的「現実」が日本語の只中に「嵌入(かんにゅう)」して来るのである。

この事を、森有正は「現実嵌入」と呼ぶ。

そして話者(私)と対話者(あなた)がどの様な社会的関係にあるのかを絶えず意識する必要があると言う、その様な特徴を持った日本語を「使用する」と言う事、そしてまた更には、その様な日本語を用いた言語行為によって不可避的に生成される「一人称と二人称との間に分極して現れてくる、敬語・不敬語の上下関係」の、その一つ一つが連なって織り成す垂直的上下関係構造の総体としての日本社会を「生きる」と言う事は詰まる所、「垂直的上下関係構造の総体としての日本社会」と言う秩序の中で、自分及び相手はどの様な地位・立場・位置付けにあるのかを意識する/しなければならない、と言う事であるのだから、日本語を使用する/日本社会を生きると言う事は究極的に言えばその垂直的上下関係構造 ー「天皇」を起点として下方には無限に広がり続ける垂直的上下関係ー を意識すると言う事に他ならないのではないか、と言う観点から森はその事を「偏在的天皇制」と呼ぶのである(水林は2012年に自民党が公表した、天賦人権論=社会契約説を否定し天皇が元首の「天皇を戴く国家」を志向する日本国憲法改正草案に強烈な嫌悪感を表明している事を付記しておく)。

以上が森有正の日本語論の要諦である。

水林は本書「日本語に生まれること、フランス語を生きること」の終章でバルバラ・カッサンと言う哲学者の「一つの言語を話しているということを自覚すると同時に、自分が話しているのは紛れもなく言語なのだということを自覚するには、少なくとも二つの言語を話す(愛するだけでもよい)必要がある」と言う言葉を引用している。森による日本語論は、日本人として生まれかつ長きに渡ってフランスに住みフランス語で/フランス語を生きた故に、日本語そのものを強く意識化・対象化し得たと言う彼のその様な経験無しには決して思い至る事の無い極めて示唆深い批評ではないだろうか、個人的には強烈な印象と衝撃を受けた。